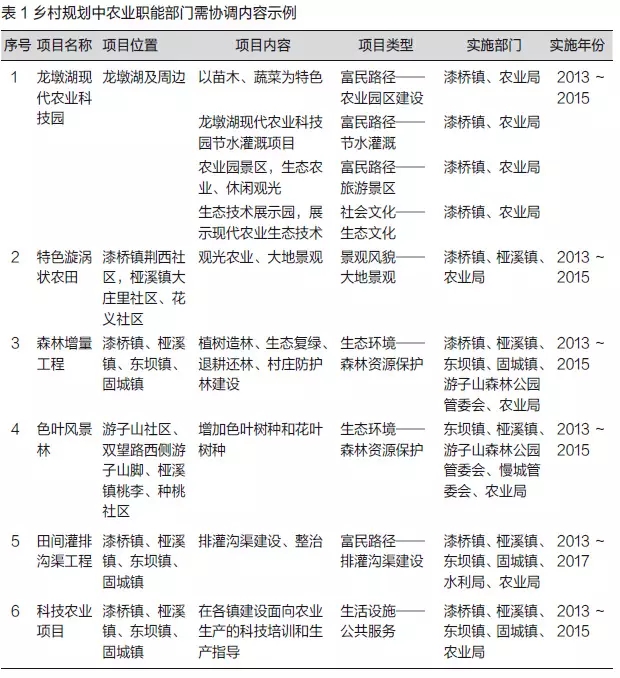

在国家步入新常态发展轨道和城乡统筹理念不断深化的背景下,以“美丽乡村”规划为代表的乡村地区复兴工程正得到广泛认可与迅速推广。但我国乡村地区规划因为法理基础薄弱、规划编制技术不成熟及部门多头管理等因素,其实施面临诸多困难,急需在实践层面构筑全新策略以促成乡村地区资源统筹、价值提升和有效管理。作者南京城理人城市规划设计有限公司总经理陈绪冬,南京大学城市规划设计研究院研究室副主任陈眉舞,南京城理人城市规划设计有限公司技术部主任潘春燕在《规划师》2016年第3期撰文,本文基于乡村地区再生理念,以南京美丽乡村高淳示范区规划为例,系统论述与展示了一种复合战略规划、整合规划与行动规划的乡村地区综合性规划编制框架,以期为我国类似地区发展提供思路与方法借鉴。面向系统再生与可实施的复合型规划(S-I-A Plan) 框架1响应价值提升的战略规划(Strategy Plan)乡村品质塑造的核心是价值认定。乡村地区具有不同于城市的多元价值呈现,已经无须刻意强调其传统价值如生态、农业等的重要性,需要进一步引起重视的是如何优化景观、维护文化、注入活力,最终使其产生良好的内在自循环,并与城市地区有机互动。而“活力”与“循环”都不是单纯依靠某一个方面的完善或若干建设项目的实施就能完成的,需要战略性的视野和判断,系统性的梳理和盘整,在系统框架下进行专项的深入研究,进而指导具体的建设行动。因此,好的综合性乡村规划,首先应立足于乡村地区的品质重塑,加强战略定位层面的研究,以期实现价值提升导向的产业和空间转型。2推进协调管理的统筹规划(Integration Plan)乡村地区规划类型多,管理部门多,“多规融合”不仅是当前城市层面的需求,也应成为乡村地区规划必须直面的问题。规划工作者只有对国土、农林、环保与旅游等相关部门的事权范畴、技术框架及管理方式有充足了解,才能通过系统性的规划架构将目标、内容、路径、策略及近远期项目等进行协调、衔接与整合,推动多部门在战略决策上取得共识,在技术手段上互相支持,在项目实施中明确主导并携手合作,在管理运作中实现空间布局和建设安排上的无缝对接。由于细致空间规划是城市建设与规划部门的长处,当前可以通过规划部门牵头,在乡村地区构建多部门共同决策与使用的“空间管理平台”乃至数字化平台,以稳妥地推进各类乡村资源协调管理统筹。3面向切实行动的实施规划(Action Plan)虽然乡村是以绿色基底为主的地区,其规划内容中有着大量的生态保护、容量控制等限制性领域,但也不乏建设性的正向开发利用行为。乡村规划作为建设部门的规划,需重点关注土地的使用、功能的安排与空间的形态,以及项目选择和推进的方式。这些问题不可能在同一个空间尺度得到完全解决,必须通过宏观、中观、微观不同尺度分别予以研究和落实。这就要求一个好的乡村规划能尽可能多地面向空间利用的不同维度,展开可供实际操作的“行动规划”。例如,生态空间保护与利用,在宏观层面可落实为红线控制;在中观层面限制一定的建设量;在微观层面则可结合项目确定有限建设量的位置和强度。乡村地区再生规划—南京高淳案例一、着眼乡村多维价值的战略框架南京美丽乡村高淳示范区规划着眼于乡村的生态、景观、空间、产业与文化等多维价值,从系统融合、复合再生的高度构建嵌套融合的五大战略框架,设计了如下规划内容。1生态改善战略针对研究区山体因采矿而局部受损、水网较为密集的生态特征,规划制订了“保护原生生态环境、治理山体采矿区、发展生态系统”的生态战略。对现有优质的山水资源进行保护,划定保护范围,明确保护措施;在保护的基础上进行改善和开发,修复并合理利用矿迹地;对林地生态系统、农田生态体系和人居生态环境的生态保护加以研究,划定保护分区,确定相应的保护控制措施,突出生态的刚性战略。2景观重塑战略高淳乡村景观主要由山、林、水、田、村与路等乡村景观六要素组成,规划在对各要素进行单独优化的基础上,提出进行大范围的空间组合、强化线性景观、营造中小尺度的空间。例如,对花田、滨水岸线、体验型道路、瞭望塔和树屋等项目进行组合,形成“山林+ 水网+农田+ 村落”等组合式的风貌片区、特色各异的景观路径及个性化高品质的标志性景观点。从发现乡村朴素之本美到呈现乡村广阔之大美,再到营造乡村细节之精美,是一个立体化重塑的战略。3空间优化战略根据现有建设基础和空间发展潜力评价,确定了规划区内“一轴、三片、多组团、多点”的总体空间结构,以此划定成本投入和具体建设的主要空间。同时,通过对接上位规划合理控制总体建设规模,让乡村更绿、更开敞,空间使用更高效、更优质。规划后的土地利用情况与现状相比,村庄建设用地减少了1307hm²(53% ),林地增加了373 hm ²(7.8% ),耕地增加了621hm²(3.4% )。从战略层面来评价和预估空间利用,在远期管控的弹性和近期建设的操作性之间取得平衡。4产业转型战略结合高淳乡村经济发展的特点,在农业产业化和现代化进一步发展的基础上,规划提出重点培育农业产业园区和特色农业产业基地,从立体化、全方位的角度,对地方农业进行分类发展引导;作为具备优势潜力的产业类型,乡村旅游产品规划的重点是评价并甄别出具有开发潜力的旅游产业空间,并提出合理的开发量建议,配套相应的交通、游赏等配套设施。同时,根据社会发展的趋势,进一步提出乡村银发养老产业和乡村幼教启智产业的发展规划,有效拓展了乡村产业发展的广度和深度。5文化复兴战略规划通过文化挖潜,围绕高淳着力打造的独特“慢城”文化进行主题化的规划开发和营造,通过增设竹文化博物院、蓝溪民族文化村、大山农耕文化展示园、固城湖螃蟹文化主题园、东坝古镇老街、桠溪生态科技示范基地、特色手工艺与非物质文化体验区等示范性项目,力求在传统文化中融入现代文明,在本土文化中融入外来文化,形成精致多样、复合多元的新时代乡村文化特质。二、面向综合协调管理的系统整合1搭建空间平台,实现“多规合一”乡村地区系统整合的一项重要工作就是“多规合一”。规划试图打破部门之间的专业壁垒,以规划底图为平台,以产业、生态、交通与旅游等各个方面既有的或潜在的发展意向进行融合和协调,在统一的图纸上共同讨论和决策。因此,项目课题组收集了研究区既有或在编的各类型、各尺度规划,大到县城总体规划及各镇总体规划、旅游规划、农业林业国土水利等专业规划,小到村庄规划、公共服务设施规划、矿坑改造等设计方案,通过GIS 技术搭建统一的空间平台,并与规划、国土、交通、旅游、环保、农业、林业和文化等各职能部门及各类开发管理主体展开多轮反馈与沟通,在充分理解、吸收各项规划成果和平等对话的基础上,将各项规划的管理要素、各部门的管理边界在同一张( 套)图纸中进行整合、协调和明确,以减少部门之间的信息沟通不畅、管理权限冲突等问题,合理引导乡村地区规划管理走向有序发展( 表1)。

2罗列项目清单,明晰各条块职责基于现实状况的乡村地区规划离不开各条块职能部门的通力配合,特别是由于乡镇层面人才的普遍缺失与资金的短缺,规划实施仍需要市县级各职能部门的大力扶持和推动。规划编制过程中与各职能部门多次进行协调对接,通过项目库的制定,制定出详细的行动内容、实施单位和监管单位( 表2),实现规划到实施的转化。乡村建设“项目库”有利于分解各部门、各片区的责任,进一步明确事权和管理要求,突出新型乡村建设的行动要点、项目策划和储备,使规划能够分阶段、分步骤、分层次地有效实施,最终形成发展合力。

3完善实施主体,形成良好互动循环在规划编制中,对乡村空间的规划实施管理进行了前瞻性探索,除了上述以“项目”形式明确部门工作职责、以“图纸”形式建立管理平台以外,还提出以镇、街道作为具体的实施主体,协调各利益集团;同时,充分调动村民的积极性,制定“美丽乡村村民建设手册”,鼓励村民加入到村庄治理、村庄发展与村庄管理的工作中并加以规范,形成自组织、自管理的良好循环。三、落实空间建设目标的行为管控1核心区的详细规划指引为进一步指导乡村地区的实施建设,本规划除了在约400km² 的宏观层面提出系统整合框架内容外,也在中观和微观层面提出切实可操作的行动方案( 图1)。本着舒密有致、以点带面、建设斑块有机集中的思路,规划分别围绕慢城—游子山和固城湖划出两片核心发展区,共计91km²。重点确立片区旅游格局,确定景观风格基调,配置旅游线路、交通体系和旅游配套设施,并通过控制性详细规划落实具体的发展思路和空间形态配置要求。

2可操作的项目计划落实以“行动规划”理念来落实规划意图,是规划可操作性强的关键步骤。规划明确制定推进高淳乡村地区再生的“生活服务项目、社会文化设施项目、环境景观项目、游览设施项目、生态维护项目”五大类内容,以遵从需求的近期发展路径为重点,按项目建设的重要性、开发投入的强度和建设的难易程度,形成面向2013 年、2015 年和2017 年的3 个行动阶段,并将之具体落实到每一个职能部门和乡镇政府加以实施,有序引导当地乡村的持续、平稳建设。3全覆盖的管控导则创新规划在借鉴国内外成熟乡村地区对建设斑块的规模、开发强度与开发密度等指标管控的相关经验的基础上,设计了图、表并茂的“图则”全覆盖形式的完整乡村地区用地开发与利用的控制导则,包括生态保护、旅游和景观引导、建设用地管控等,特别是针对非集中建设地区的建设用地,对每一个建设用地斑块通过导则明确了所属项目、主要功能、规模强度及风格要求( 表3),以期引导乡村地区的个体乡村建设行为有序、有据开展,使总体乡村建设行为平衡、可控。

文章详见《规划师》2016年3期《乡村地区再生的复合型规划编制框架与案例—从系统管控到空间行动》全文电子版详见官网:www.planners.com.cn《规划师》会员可免费下载哦!